自動車の停止距離とは?空走距離と制動距離の仕組みと速度別の目安

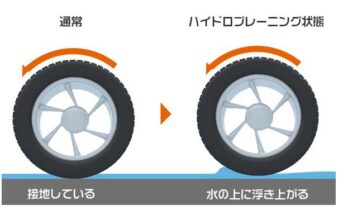

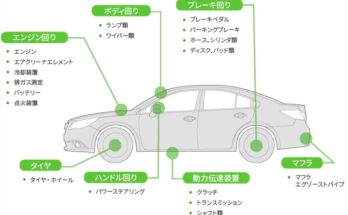

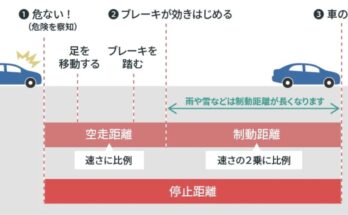

停止距離の基本 自動車が完全に停止するまでに必要な距離を停止距離(していきょり)といいます。停止距離は次の2つを合計したものです。 停止距離 = 空走距離 + 制動距離 空走距離:危険を感じてブレーキを踏んでから、実際にブレーキが効き始めるまでに車が進む距離 制動距離:ブレーキが効き始めてから車が完全に停止するまでに進む距離 👉 この2つを足したものが、実際に車が止まるまでの距離「停止距離」です。 空走距離とは? 人間の反応速度に左右される距離 疲労時や注意力が低下していると反応が遅れ、空走距離が長くなります 例:スマホ操作や居眠り運転などは空走距離を大幅に伸ばす原因になります 制動距離とは? 車のブレーキ性能と路面状況に左右される距離 路面が濡れている場合やタイヤが摩耗している場合は制動距離が長くなります ABS付き車両でも、路面状況によっては制動距離が延びることがあります 停止距離の速度別目安(普通自動車の場合) ※路面が乾燥していて、タイヤの状態が良い場合 時速40km → 約17m 時速60km → 約35m 時速80km → 約57m …

自動車の停止距離とは?空走距離と制動距離の仕組みと速度別の目安 Read More