Author: menkyoblog.com

仮運転免許とは

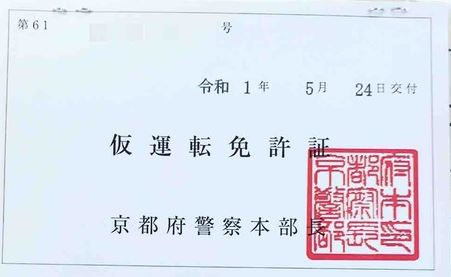

仮運転免許とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする者が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許である。 一般的には「仮免許」・「仮免」(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は「本免許」・「本免」(ほんめん)などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。 ここでは仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。 仮運転免許の有効期間 仮運転免許の有効期間は、道路交通法第87条第6項の規定により、仮運転免許の運転免許試験(適性検査)を受けた日から6か月とされている。 ただし、有効期間に達する前に大型自動車仮免許を受けた者が第一種又は第二種の大型自動車免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、準中型自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたとき、普通自動車仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転できる第一種又は第二種免許を受けたときは効力を失うものと規定されている。 また、本免許技能試験合格後、道路交通法により取得時講習が義務づけられている。この場合も仮免許証が必要になるため、事前に申請すれば、取得時講習のために仮免許の有効期限を延長(形式的には仮免許学科試験および技能試験免除で再取得)することができる(技能試験合格前に有効期限が切れた場合は、再度仮免許を受けなければならない) 仮運転免許の種類 大型自動車仮免許(大型仮免許 ) 中型自動車仮免許(中型仮免許) 準中型自動車仮免許(準中型仮免許 ) 普通自動車仮免許(普通仮免許)

仮運転免許とは Read More車検費用はどのくらい? 「法定費用」「車検基本費用」「部品交換費用」

車検とは正式には自動車検査登録制度と言います。 車検には道路運送車両法によると、新規検査、継続検査、構造等変更検査の3種類がありますが、一般的に車検というと、継続検査のことを指すことが多いです。車検は所有しているクルマが安全面や環境面などが国の定めた基準に適合しているかどうかをチェックする検査のことです。車検の期間は乗用車の場合、新車購入後3年目、それ以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。 車検は検査証の有効期限満了日の1カ月前(離島は2カ月前)から車検を受けることができます。上記の期間内であれば、次回の車検満了日が繰り上がることはありません。この検査では、検査を受けた時点のクルマの状態をチェックするだけで、合格したといっても2年先の検査まで安心して乗り続けられることを約束してくれるものではありません。したがって、車検と同時に予防を含めた点検も一緒に行うことが推奨されています。 車検費用の相場の目安はこれくらい 車検費用の相場は、ディーラーならば軽自動車は約7万円、1500ccクラスのコンパクトカーは約10万円です。 一方、カー用品店で車検を受ける場合、費用相場は軽自動車は約5万円、1500ccクラスのコンパクトカーなら約7万円となっています。 この価格は、部品交換費用を除いた車検費用のおおよその目安です。ただし、車検基本料金の24カ月定期点検料や車検代行料はディーラーやカー用品店など車検業者によって金額が変わりますので、あくまでも目安としてお考えください。 それでは、費用の内訳について見ていきましょう。 ディーラーで車検を受ける場合の車検費用例 車種例 法定費用 車検基本費用 部品交換費用 合計 普通車(1500ccクラス) 4万7500円程度~ 5万400円程度~ 車のコンディションによって様々 約10万円~ 軽自動車 3万3070円程度~ 3万4020円程度~ 車のコンディションによって様々 約7万円~ 車検費用の内訳 車検にかかる費用は「法定費用」「車検基本費用」「部品交換費用」の3つに大きく分けることができます。 法定費用とは自動車重量税、自賠責保険、印紙代のことです。この法定費用には消費税は課税されません。 続いて車検基本費用とは定期点検料、測定検査料、代行手数料のことです。そして部品交換費用とはタイヤやブレーキパッドなど点検の結果、追加の整備が必要な場合にかかる費用のことです。法定費用と車検基本費用は車検を受ける人は必ず支払うことになりますが、部品交換費用は所有するクルマのコンディションによって必要になる場合と必要ない場合があります。そして車検基本費用と部品交換費用には消費税が課税されます。 それでは、車検にかかる費用を細かく見てみましょう。 車検費用の内訳:法定費用 …

車検費用はどのくらい? 「法定費用」「車検基本費用」「部品交換費用」 Read More

駐車と停車 の違い 駐車違反の罰則?

駐車 とは 駐車とは つぎのような場合の車の停止をいいます。 1.車が継続的に停止すること。 ☞客待ち、荷待ちによる停止 ☞5分を超える荷物の積みおろしのための停止 ☞故障などによる停止 2.運転者が車から離れていて、 すぐに運転できない状態で停止すること。 停車とは 停車とは駐車にあたらない車の停止をいいます。 ☞人の乗り降りのための停止 ☞5分以内の荷物の積みおろしのための停止 ☞運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止 駐車と停車の違い(ポイント) ・人待ち、荷待ちのための停止は「駐車」 ・人の乗り降りのための停止は「停車」 ・荷物の積み降ろしは5分以内は「停車」、5分を超える場合は「駐車」 駐車が禁止されている場所 車はつぎの場所では駐車してはいけません。 しかし、警察署長の許可を受けたときは駐車することができます。 (警察署長の許可:引っ越しや冠婚葬祭などの行事に使用する車、その他公益事業に使用する車などで、駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合には、駐車を許可されます。) 1.駐車禁止の標識や標示のある場所 2.火災報知機から1m以内の場所 3.駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所 4.道路工事の区域の端から5m以内の場所 …

駐車と停車 の違い 駐車違反の罰則? Read More九州運転免許試験場一覧

九州(きゅうしゅう)は、日本列島を構成する島の一つで、その南西部に位置する。 北海道・本州・四国とともに主要4島の一つでもあり、この中では3番目に大きい島で、世界の島の中では、スピッツベルゲン島(ノルウェー)に次ぐ第37位の大きさである。 地質学や考古学などでは九州島という名称も使用される。 九州とその付随する島、および沖縄県を合わせて九州地方(きゅうしゅうちほう)と言う。九州の最高標高は1,791メートル (m) で、大分県の九重連山・中岳の標高である。また、九州地方の最高標高は1,936 mで、鹿児島県の屋久島・宮之浦岳の標高である。 九州には7つの地方公共団体(県)があり、7県総人口は13,108,027人、沖縄県を含めた8県総人口は14,524,614人である。都道府県の人口一覧#推計人口 九州の古代の呼称は、「筑紫島」・「筑紫洲」(つくしのしま)である。 福岡県 福岡自動車運転免許試験場 大分県 大分県運転免許センター 佐賀県 佐賀県 運転免許センター 長崎県 長崎県警察本部交通部 運転免許試験場 熊本県 熊本県警察本部 運転免許センター 宮崎県 宮崎県総合自動車運転免許センター 鹿児島県 鹿児島県運転免許試験場 沖縄県 沖縄県警察 運転免許センター

九州運転免許試験場一覧 Read More香川県運転免許試験場一覧

香川県運転免許試験場一覧 香川県警察運転免許センター 東かがわ運転免許更新センター(東かがわ署隣) 善通寺運転免許更新センター

香川県運転免許試験場一覧 Read More四国地方 運転免許試験場一覧

四国(しこく)は、日本列島を構成する島の一つである 四国には、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の4つの地方公共団体(県)があり、4県総人口は約372万人であり、概ね横浜市の人口に相当する 高知県 高知県警察 運転免許センター 香川県 香川県警察運転免許センター 東かがわ運転免許更新センター(東かがわ署隣) 善通寺運転免許更新センター 徳島県 徳島県運転免許センター 愛媛県 愛媛県 運転免許センター

四国地方 運転免許試験場一覧 Read More広島県運転免許試験場一覧

広島県運転免許試験場一覧 広島県運転免許センター 広島県東部運転免許センター

広島県運転免許試験場一覧 Read More岡山県運転免許試験場一覧

岡山県運転免許試験場一覧 岡山県運転免許センター 岡山県運転免許センター 倉敷試験場 岡山県運転免許センター 津山試験場

岡山県運転免許試験場一覧 Read More島根県運転免許試験場一覧

島根県運転免許試験場一覧 島根県運転免許センター 島根県西部運転免許センター

島根県運転免許試験場一覧 Read More