🔊 クラクションはいつ鳴らす?警音器の正しい使い方と「警笛鳴らせ」標識の意味

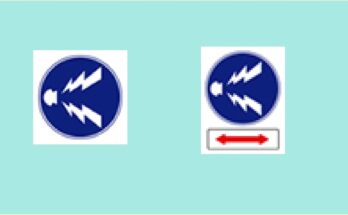

1. クラクション=鳴らすと違反になる? 運転中、軽い気持ちでクラクションを鳴らすと、実は道路交通法違反になる場合があります。この記事では、正しい警音器の使い方と標識に従った鳴らし方を詳しく解説します。 2. 警音器とは? 警音器(けいおんき)は、一般に「クラクション」や「ホーン」とも呼ばれ、他の車や歩行者に危険を知らせるための装置です。正式には「警笛」とも言います。 3. 警音器を使ってよい場合は? 警音器は、以下の2つのケースでのみ使用が認められています: ① 危険を避けるためやむを得ない場合例:交差点で自転車が飛び出してきたとき、見通しの悪い場所で人が気づいていない場合など。 ② 「警笛鳴らせ」または「警笛区間」の標識がある場合 4. 「警笛鳴らせ」標識とは? この標識(🚘🔊)は、「この地点で必ず警音器を鳴らす必要がある」ことを意味します。見通しが極端に悪く、対向車と衝突する危険があるため、音で接近を知らせる目的があります。 5. 「警笛区間」とは?どこで鳴らすの? この標識(🚘📍)は、「一定区間内で、特定の場所を通行する際に警音器を鳴らす必要がある」ことを示します。具体的には、以下の3つの場所です: 左右の見通しがきかない交差点 見通しのきかないカーブ(曲がり角) 見通しのきかない上り坂の頂上 ✅ 見通しが悪く、他の車や歩行者との接触リスクがあるため、接近を音で知らせることが義務付けられています。 6. 鳴らしてはいけないケースは? 渋滞時のイライラからのクラクション 挨拶や合図のためのクラクション 歩行者に早く渡れと言わんばかりに鳴らす ➡ …

🔊 クラクションはいつ鳴らす?警音器の正しい使い方と「警笛鳴らせ」標識の意味 Read More